『はんこ(印鑑)』に用いる

「書体」の“特徴”

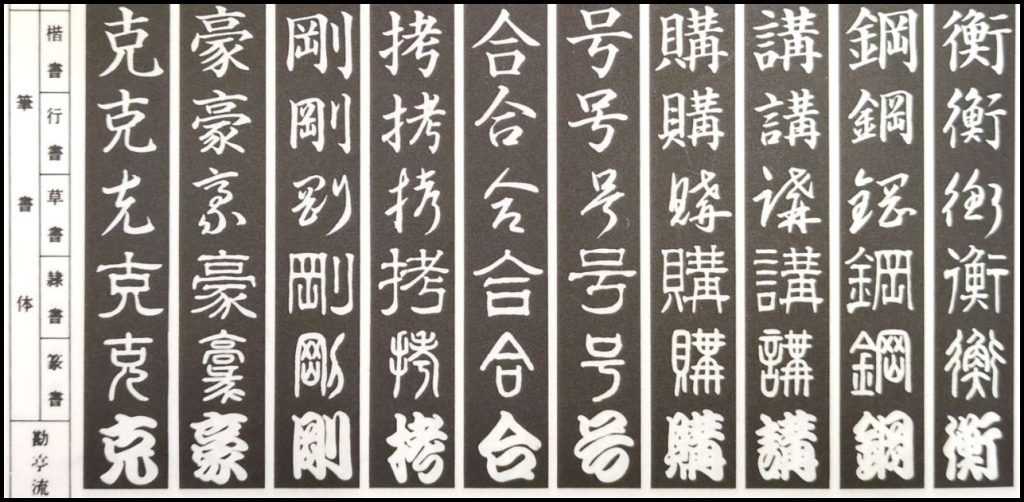

篆書・隷書・草書・行書・楷書

古印体・太枠細字・勘亭流

当店独自の“オリジナル書体(手書毛筆)”

印相体(吉相体)・八方篆書体(八方崩し)

漢字の“代表的な書体”である「篆書・隷書・草書・行書・楷書」、“独特な書体”の「古印体・太枠細字・勘亭流」や「当店独自の“オリジナル書体(手書毛筆)”」に加え「印相体(吉相体)・八方篆書体(八方崩し)」の“特徴”などのご案内です。

※『書体(デザイン)見本』の中には、セキュリティー上“画像処理”を加えたものも含まれています。

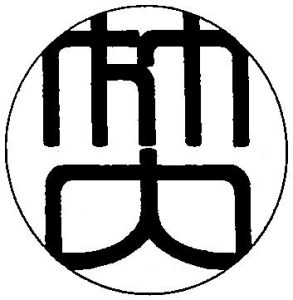

- 【篆書体(てんしょたい)】

※『印篆体』と『小篆体』

『篆書体』は、古代中国より“漢字”の書体の一種として使われ続けている古代文字で、最も古い“漢字”といえるものです。

「甲骨文字」として生まれたとされる“漢字”が紀元前3世紀頃に変化して『篆書体』になったようです。

実用印(個人や法人の実印や銀行印)に用いられる『篆書体』には『印篆体』と『小篆体』があります。

『印篆体』は『太枠細字』と並び「基本中の基本」と言うべき“書体”で、“直線”を多用し“字”を太めに彫刻しますので“力強いイメージ”の『はんこ(印鑑)』となります。

※『印篆体』は“字(線)”の太さのバラつきが明確となる上、直線を多用するため、後述の『太枠細字』と同様、誤魔化しの効かない職人にとって難易度の高い“書体”です。

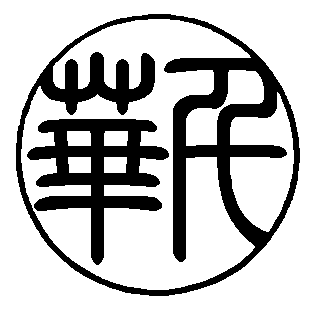

『印篆体』

- 『小篆体』は“柔らかい線”で『印篆体』に比べ“字”を細めに彫刻しますので“優しいイメージ”の『はんこ(印鑑)』となります。

※出品作品に多用される“味”のある“書体”です。

『小篆体』

『篆書体』は可読性は低いですが、後述の『印相体(吉相体)』や『八方篆書体』ほど難解ではなく、「実印」や「銀行印」に多用される“書体”です。

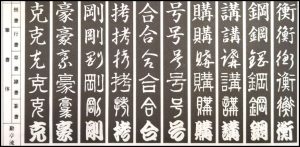

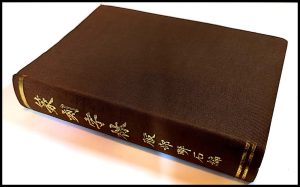

『篆書体』の代表的な字典が下の『篆刻字林』で、“はんこ職人”には欠かせないアイテムのひとつです。

【篆刻字林】

【篆刻字林】

- 【隷書体(れいしょたい)】

『隷書体』は、『篆書体』を簡略した“書体”で、“入り”や“払い”など独特の特徴が多く、古代中国より存在しますが『楷書体』に近く可読性が高いため現代でも多用されています。

- 【草書体(そうしょたい)】

『草書体』は、『隷書体』を速く書くために生まれた“書体”です。

『隷書体』を崩した“書体”であり、『楷書体』を崩した“書体”ではありません。(篆書・隷書・草書・行書・楷書のうちで一番新しい“書体”が『楷書体』です。)

可読性が低く、「認印」に使われることは少ないですが、逆に言えばご自身だけ認識出来ればよい「銀行印」には適していると言えるでしょう。

- 【行書体(ぎょうしょたい)】

『行書体』は、『草書体』と同じく『隷書体』の走り書きに端を発し、『草書体』をもう少し読みやすく整えた“書体”です。

可読性は『草書体』よりも高く「認印」に使われることも多い“書体”です。

- 【楷書体(かいしょたい)】

『楷書体』は、篆書・隷書・草書・行書・楷書のうちで一番新しく、広く使用されている“書体”です。

3世紀中頃から書かれる様になり、7世紀には完成したとされています。

可読性が高く、「認印」に多く使われる“書体”です。

- 【古印体(こいんたい)】

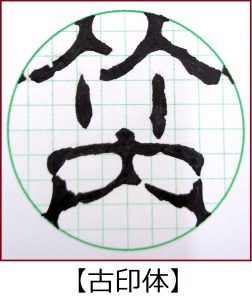

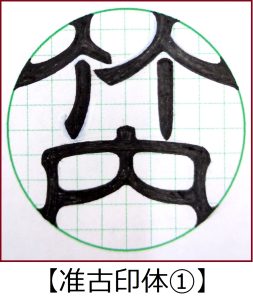

『古印体』は、基本的には『隷書体』に丸みを加え、“独特の線の強弱”・“途切れ(虫喰い)”や“墨だまり”といった特徴を持つ日本独自の「印章用書体」で、西暦285年以降使われるようになった“書体”です。※様々な“書体”に『古印体』の特徴を持たせた『篆書古印』や『行書古印』等もあります。

可読性は比較的高く、「銀行印」・「認印」・「角印」など、幅広く使われている“書体”です。 - 本来、“味”のある“書体”なのですが、「字が切れている」とか「字が欠けている」と言ったあたかも『失敗作』のような印象を持つお客様も少なくありませんので、当店では【准古印体】として「字の切れ」と「字の欠け」を封印した【准古印体①】や、さらに読みやすくした【准古印体②】などもご案内しており、約9割のお客様が【准古印体】を選ばれます。

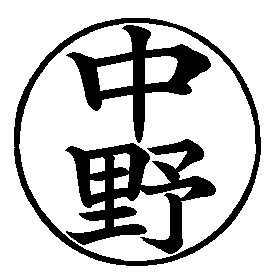

『古印体』

【太枠細字】

『太枠細字』は“枠”が太く“字”が細い、『印篆体』と真逆の“書体(デザイン)”で、『印篆体』と並び「基本中の基本」と言うべき“書体”です。

“枠”が太いため、他の“書体(デザイン)”に比べ耐久性に優れています。

『太枠細字』は可読性は低いですが、後述の『印相体(吉相体)』や『八方篆書体』ほど難解ではなく、「実印」や「銀行印」に多用される“書体”です。

※『太枠細字』は“字(線)”の太さのバラつきが明確となる上、直線を多用するため、『印篆体』と同様、誤魔化しの効かない、技術(腕)に自身のない職人は避けて通る難易度の高い書体です。

【勘亭流】

『勘亭流』は、江戸時代に作られた「江戸文字」の一つで、「江戸文字」には『勘亭流』の他に『寄席文字』や『相撲文字』等々があります。

『寄席文字』は“落語”や“漫談”等の「寄席」に用いられる書体で、『相撲文字』は“番付表”など「相撲界」全般に使われます。

『勘亭流』は“歌舞伎”の看板など「歌舞伎界」全般に用いられる書体で『歌舞伎文字』とも呼ばれ、“肉太”で“丸みがある”のが特徴で、好まれるお客様は結構いらっしゃいます。

可読性は文字により異なり、配列(タテ・ヨコ・ナナメ)も彫刻文字により向き不向きがある“書体”です。

パソコンの“フォント”にも『勘亭流』はありますが、所詮は“フォント”…迫力に欠け、味気無い印象を受けます。

【当店独自の“オリジナル書体(手書毛筆)”】

この“書体(デザイン)”は、お客様からご注文頂く度に私がインスピレーションで“手書き”し、強弱にメリハリを付けた毛筆文字をデザイン化した“書体(デザイン)”で、当店の“オリジナル書体”となっております。

可読性は高く、オリジナル性に富み、非常に真似(偽造)されにくい“書体(デザイン)”で、ご案内した場合お選び頂くことが多く、「銀行印」や「認印」におススメの“書体”です。

『当店独自の“オリジナル書体(毛筆)”』

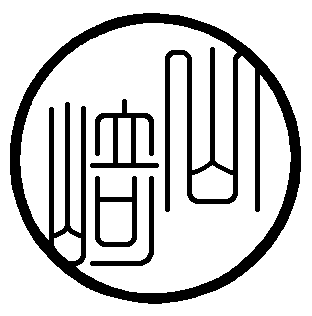

【印相体・吉相体】

※『印篆吉相体』と『小篆吉相体』

『印相』とは、仏教用語のひとつで、簡単に言うと“仏様の手の形”のことですので、我々『印章業界(はんこ屋)』が使うべき“言葉(用語)”ではありません。

『印相』という言葉の意味を知る『はんこ屋』は『印相体』ではなく『吉相体』と称して差別化しています。

≪『印相』とは…?『印相印(開運印)』の“嘘(うそ)”≫

『吉相体』は『篆書体』から派生した印章用書体で、『霊感商法』に多用された“書体(デザイン)”です。

『はんこ(印鑑)』の“書体(デザイン)”の基本は、○の中に□を作り文字数で割りますので上下左右に“空き”が出来ます。

この“空き”に“字”を伸ばし印鑑全体に“字”が広がって見える“書体(デザイン)”です。

可読性は非常に低く、素人目には何という“字”がどのように彫刻されているのか判別出来ない“書体(デザイン)”ですので、誤魔化しやすく職人にとって難易度の低い“書体”です。

尚、「『印相体(吉相体)』は真似(偽造)されにくい」と言った解説を良く見かけますが、全くの“デタラメ”です。

《真似(偽造)されにくい『はんこ(印鑑)』とは…?》

現在では、一つの“書体(デザイン)”として浸透してきておりますので、当店でもご希望のお客様には『印篆吉相体』『小篆吉相体』として差別化し、あくまで“書体(デザイン)”の一つとしてご案内しておりますが、決して『霊感商法』の“謳い文句”の様なことを言ってお勧めすることはありません。

(店頭で“書体”の説明をする際も「この“書体”は『霊感商法』に多用された“書体(デザイン)”であり、この“書体”にすることにより良い影響を受けることはありません」と付け加えております。)

-

【八方篆書体(はっぽうてんしょたい)・八方崩し(はっぽうくづし)】

江戸時代に好まれた印章用書体で、『篆書体』を基に字を大きく崩した“書体”です。

“字”を枠につけ印面全体に“字”が広がったように配置する特徴は前述の『吉相体』と似ていますが、「太枠細字」が多く文字の構成も違う全く異なる“書体”です。

可読性は非常に低く、素人目には何という“字”がどのように彫刻されているのか判別出来ない“書体”で、現在では提供(彫刻)している『はんこ屋』は非常に少ないようで、当店も提供(彫刻)しておりませんので残念ながら『書体(デザイン)見本』はご覧頂けません。

他にも…明朝体・ゴシック体・丸ゴシック体・寄席文字・ひげ文字など現存する“書体”を数え上げればキリがありませんし、フォント(コンピュータ書体)では新しい“書体”が次々に作られています。

『はんこ(印鑑)』には、「単色(朱肉)で表現出来る“書体”や“デザイン”」であれば使用可能ですが、「“濃淡”や“かすれ”のある“書体”」はスグに印肉が詰まり表現出来なくなりますし、「『密刻』のように超細かい“デザイン”」は『印影(押し型)』を取る際にベタ付いて潰れますので不向きです。

当店では、「お客様の“自筆(毛筆含む)”や“自作デザイン”」を『はんこ(印鑑)』にすることも可能です。

※1デザインにつき1本限りです。(“サイズ”や“印材”を変えても2本目は彫刻致しません。)

※『はんこ(印鑑)』の複製(模刻印の作成)は法律により禁じられていますので固くお断りします。

≪はんこ(印鑑)に関わる『法律』と『刑罰』≫

最後に…

『はんこ(印鑑)』特に「実印」や「銀行印」は“唯一無二”であってこそ意味を成します。※当店には「認印」にも“こだわり”を持って作成されるお客様から多数のご注文を頂いております。

当店では、フォント文字(コンピュータ書体)は一切使用せず、全てのデザイン(書体)を“手書き”して、お客様にご確認・ご選択頂いております。

※フォント文字(コンピュータ書体)でデザイン作成する「はんこ屋」は、『ロボット彫刻機』を所有(使用)している可能性が極めて高いとお考えください。

≪『機械彫り(ロボット彫刻)』の“見分け方”と“危険性”≫

お気軽に、ご相談・お問合わせください

⇩ ⇩ ⇩

![]() 0120-39-1247 公式LINE お問合わせフォーム

0120-39-1247 公式LINE お問合わせフォーム

貴方のハンコ

“無料”でデザイン致します。

国家検定一級印章彫刻技能士が作成する“手書き”の『印影デザイン』を“無料”でご覧いただけます。

ご注文は・・・デザインが“気に入ったら”で結構です。

《お申し込みは》

下記【ご注文フォーム】または【LINEで申し込む】より、お申し込みください。

※『印影デザイン』をお決めいただくまではキャンセル可能ですので、安心してご依頼ください。

※一本一本“手書き”致しますのでデザイン作成には少々日数を頂きます。

※デザイン作成は時間を要する作業ですので“ひやかし”等の迷惑行為およびデザインの転用は固くお断りします。

※ご覧になりたい“書体”と“配列”をご指定ください。

※サイズによりお勧め出来ない“書体”もございますので『サイズ(直径)』も必ずご記入ください。

《書体見本》・《用途とサイズについて》

《印材について》・《彫刻方法について》

皆様からの『印影デザイン』作成依頼を心よりお待ちしております。

京都府長岡京市にて創業50余年

技術と信用を誇る

国家検定一級印章彫刻技能士の店

〒617-0823 京都府長岡京市長岡3丁目8ー1

〒617-0823 京都府長岡京市長岡3丁目8ー1

≪地図≫

≪営業時間と定休日≫

フリーダイヤル 0120-39-1247

Tel. 075-955-1247

Fax. 075-954-1247

E-mail:kyoto@manjidou.jp

印鑑全般お任せください!

『はんこ』のことなら…!

京都・長岡京市の『はんこ屋』

はん工房 万字堂

個人印(実印・銀行印・認印・落款印・他)

会社印(役職印・銀行印・角印・他)

ご出産・ご就職・ご成人・ご結婚・ご開業等の

お祝いにも是非ご利用ください。